12디트로이트쇼 3신- 결국은 ‘효율성’ 향상이 최선이다?

페이지 정보

글 : 채영석(webmaster@global-autonews.com)|

|

승인 2012-01-10 13:08:53 |

본문

프랑크푸르트오토쇼에서도 그랬고 이번에도 자동차회사들이 미래에 대한 획기적인 대안을 제시할 수 있을까하는 질문을 던졌었다. 간단하게 말하면 ‘탈 석유’를 위한 현실적인 대안을 어떻게 만들어갈까에 대한 것이었다. 여전히 그에 대한 답은 없었다. 프랑크푸르트쇼까지는 배터리 전기차가 전면에 부상했었으나 디트로이트쇼에서는 그것마저도 목소리가 줄어 들었고 ‘효율성 향상이 지금으로서는 최선의 대안’이라고 물러섰다.

글 / 채영석 (글로벌오토뉴스국장)사진 / 원선웅 (글로벌오토뉴스 기자)

1970년대 두 차례의 석유파동은 그때까지 기름 먹는 하마였던 자동차들에게 경각심을 불러 일으키기에 충분했다. 하지만 정신을 차린 것은 일본 메이커 정도였다. 기술 개발에 더해 중소형차의 비중 늘려 물리적으로 연료소비를 줄이고자 하는 노력이 시도됐고 그것을 바탕으로 일본차는 세계 1위의 자리에 올랐다.

그리고 본격적인 불을 당긴 것은 1992년 미국 캘리포니아주의 클린 에어액트(Clean Air Act)다. 이미 여러 차례 설명한 것으로 캘리포니아주에서 차를 판매하려면 1998년까지 2%의 완전 무공해차를 판매해야 한다는 것이었다. 하지만 메이커들이 기술적으로 불가하다는 입장을 밝히면서 2008년 8%로 연기가 되었다. 그 역시 달성하지 못해 2012년 3%까지 물러 서 있다.

이 모든 것은 물론 탈 석유를 위한 것이다. 그동안에 연료전지전기차도 등장했고 에탄올과 바이오 연료, CNG 등 대체 에너지에 대해서도 심도있는 논의가 계속돼왔다.

더 이상 미룰 수 없다는 생각에서였든지 2009년 디트로이트 메이커들이 갑작스럽게 배터리 전기차를 들고 나와 전 세계 자동차업계들은 접어 두었던 배터리 전기차를 다시 꺼내 만들었다. 1990년대 이미 배터리 전기차의 한계를 인식해 중단했던 프로젝트들이 속속 살아났다. 이후 약 3년 동안 자동차업계에서 배터리 전기차는 ‘머스트 해브’ 아이템이 되었다. 2011년 프랑크푸르트오토쇼장에서는 독일메이커는 물론이고 프랑스, 일본 메이커들까지 무대 위에 배터리 전기차를 올렸다.

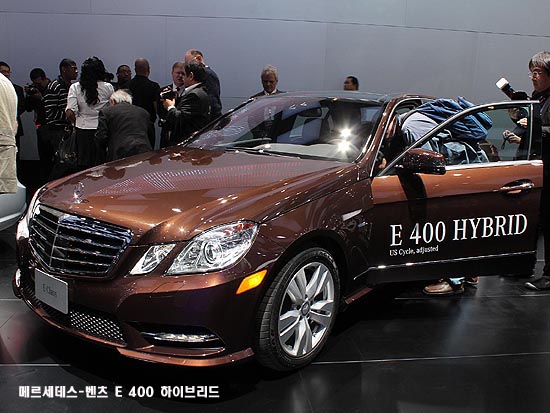

그로부터 세 달이 채 지나지 않아 열린 디트로이트오토쇼의 양상은 사뭇 달랐다. 배터리 전기차에 대한 목소리가 크게 잦아 들었다. 그보다는 하이브리드카가 상대적이기는 하지만 오히려 부상했다. 이산화탄소에 대한 이야기는 거의 사라졌다. 차체에 이산화탄소 수치를 기록해 전시하는 프랑크푸르트쇼와도 크게 대조되었다. 대부분의 메이커들이 플러그인 하이브리드 시스템을 채용한 모델들을 주로 강조했다. 플러그 인 하이브리드 시스템을 채용한 스포츠카의 제안도 나왔다. 처음있는 일은 아니지만 3년만의 이런 변화는 조금은 의아했다.

이는 미국시장에서는 배터리 전기차의 가능성이 훨씬 낮다는 것을 인정한 것이라고 해석할 수 있다. 몰라서가 아니라 다른 대안이 없어 포장을 하고 있었던 것을 털어놨다는 얘기이다. 2011년 완성차회사와 부품사들의 세미나 자료를 종합해 보면 배터리 전기차는 단거리용 탈것으로서의 효용가치를 인정하고 있다. 또 배터리의 발전으로 항속거리가 늘어난다 해도 높은 가격이 실용화에 걸림돌로 되어 있다.

배터리 전기차를 가장 먼저 들고 나온 GM과 포드가 처음으로 순수 배터리 전기차의 시판형을 공개하기는 했지만 그다지 부각되지 않았다.

그보다는 당장에 경영난을 타파할 수 있는 것은 매력적인 뉴 모델의 개발이라는데 초점을 맞추고 있었다. 그래서 모든 자동차회사들이 가장 강조한 것은 연비(Fuel Economy)였다. 결국은 적어도 단기적으로는 원점으로 돌아갈 수밖에 없다는 것을 인정한 것이다.

연비성능의 향상을 위해 자동차회사들은 그동안 다운사이징을 적극적으로 추구해 왔다. 직분사 시스템의 도입과 터보차저의 적용으로 연비 성능은 획기적으로 개선되고 있다. 엔진 배기량은 줄이면서 성능은 향상시킬 수 있는 기술적인 발전이 있었다는 것이다.

결국 미래를 위한 확실한 대안은 없고 있는 것을 ‘짜고 또 짜는’ 기술개발을 하지 않을 수 없는 상황으로 돌아간 것이다.

글 / 채영석 (글로벌오토뉴스국장)사진 / 원선웅 (글로벌오토뉴스 기자)

1970년대 두 차례의 석유파동은 그때까지 기름 먹는 하마였던 자동차들에게 경각심을 불러 일으키기에 충분했다. 하지만 정신을 차린 것은 일본 메이커 정도였다. 기술 개발에 더해 중소형차의 비중 늘려 물리적으로 연료소비를 줄이고자 하는 노력이 시도됐고 그것을 바탕으로 일본차는 세계 1위의 자리에 올랐다.

그리고 본격적인 불을 당긴 것은 1992년 미국 캘리포니아주의 클린 에어액트(Clean Air Act)다. 이미 여러 차례 설명한 것으로 캘리포니아주에서 차를 판매하려면 1998년까지 2%의 완전 무공해차를 판매해야 한다는 것이었다. 하지만 메이커들이 기술적으로 불가하다는 입장을 밝히면서 2008년 8%로 연기가 되었다. 그 역시 달성하지 못해 2012년 3%까지 물러 서 있다.

이 모든 것은 물론 탈 석유를 위한 것이다. 그동안에 연료전지전기차도 등장했고 에탄올과 바이오 연료, CNG 등 대체 에너지에 대해서도 심도있는 논의가 계속돼왔다.

더 이상 미룰 수 없다는 생각에서였든지 2009년 디트로이트 메이커들이 갑작스럽게 배터리 전기차를 들고 나와 전 세계 자동차업계들은 접어 두었던 배터리 전기차를 다시 꺼내 만들었다. 1990년대 이미 배터리 전기차의 한계를 인식해 중단했던 프로젝트들이 속속 살아났다. 이후 약 3년 동안 자동차업계에서 배터리 전기차는 ‘머스트 해브’ 아이템이 되었다. 2011년 프랑크푸르트오토쇼장에서는 독일메이커는 물론이고 프랑스, 일본 메이커들까지 무대 위에 배터리 전기차를 올렸다.

그로부터 세 달이 채 지나지 않아 열린 디트로이트오토쇼의 양상은 사뭇 달랐다. 배터리 전기차에 대한 목소리가 크게 잦아 들었다. 그보다는 하이브리드카가 상대적이기는 하지만 오히려 부상했다. 이산화탄소에 대한 이야기는 거의 사라졌다. 차체에 이산화탄소 수치를 기록해 전시하는 프랑크푸르트쇼와도 크게 대조되었다. 대부분의 메이커들이 플러그인 하이브리드 시스템을 채용한 모델들을 주로 강조했다. 플러그 인 하이브리드 시스템을 채용한 스포츠카의 제안도 나왔다. 처음있는 일은 아니지만 3년만의 이런 변화는 조금은 의아했다.

이는 미국시장에서는 배터리 전기차의 가능성이 훨씬 낮다는 것을 인정한 것이라고 해석할 수 있다. 몰라서가 아니라 다른 대안이 없어 포장을 하고 있었던 것을 털어놨다는 얘기이다. 2011년 완성차회사와 부품사들의 세미나 자료를 종합해 보면 배터리 전기차는 단거리용 탈것으로서의 효용가치를 인정하고 있다. 또 배터리의 발전으로 항속거리가 늘어난다 해도 높은 가격이 실용화에 걸림돌로 되어 있다.

배터리 전기차를 가장 먼저 들고 나온 GM과 포드가 처음으로 순수 배터리 전기차의 시판형을 공개하기는 했지만 그다지 부각되지 않았다.

그보다는 당장에 경영난을 타파할 수 있는 것은 매력적인 뉴 모델의 개발이라는데 초점을 맞추고 있었다. 그래서 모든 자동차회사들이 가장 강조한 것은 연비(Fuel Economy)였다. 결국은 적어도 단기적으로는 원점으로 돌아갈 수밖에 없다는 것을 인정한 것이다.

연비성능의 향상을 위해 자동차회사들은 그동안 다운사이징을 적극적으로 추구해 왔다. 직분사 시스템의 도입과 터보차저의 적용으로 연비 성능은 획기적으로 개선되고 있다. 엔진 배기량은 줄이면서 성능은 향상시킬 수 있는 기술적인 발전이 있었다는 것이다.

결국 미래를 위한 확실한 대안은 없고 있는 것을 ‘짜고 또 짜는’ 기술개발을 하지 않을 수 없는 상황으로 돌아간 것이다.